| 古代西アジア建築における組積技術の形態と系譜に関する研究 |

研究代表者 岡田保良(国士舘大学イラク古代文化研究所教授) |

|

本研究の出発点は、古代オリエント建築の歴史を、組積造を主とした建築の形態と技術の系譜として捉える点にある。組積造(あるいは組積構造)とは、建築大辞典(彰国社)を紐解くと「主体構造を石・煉瓦・コンクリートブロックなどの塊状の材料を積上げて造った構造。耐震性に乏しい...」とあり、「積固め式構造」という別称を挙げる。世界中の建築文化を大づかみに比較するとき、材料の観点から、木、石、土の3種に大別するとわかりやすいが、土の文化圏では、土を建築につくり上げる工程で、日乾にしろ焼成にしろ、煉瓦という中間形態を用いることが多い。その結果、石の建築も煉瓦積みという土の建築も、圧縮力には強いが曲げや引っ張りに弱いという同様の構造特性をもつことになる。組積造として括られる所以である。

イラン西部から地中海東沿岸に至るオリエント地域は、この組積造の建築文化を基層にもつが、そこに現れる諸々の建築形態や組積技術はじつに多様である。が、同時に地域固有の伝統が存在することも明らかだ。その多様さと伝統を担い、それを子々孫々伝えてゆくミニマムがおそらく部族という社会単位ではないかと考えている。組積造では壁を造ることは容易だが、扉や窓という開口部を設けたり、部屋や通路を覆うには工夫が必要だ。ドームやヴォールトといった頭上に架かる曲面構造はそうした英知の結晶であり、地域や集団の技術的伝統がつよく反映する。

ここではティグリス・ユーフラテス流域のメソポタミア低地部とその周辺地域というふうに、オリエントをその中核部に限定し、当地に建築文化が根付く初期文明期から新バビロニア帝国がペルシアによって解体される紀元前6世紀頃までの古代を中心に、それ以前の先史期、それ以後イスラームが勃興するまでを古代後期とし、比較対照を試みる。そうした歴史的枠組みの中で以下の仮説を立て、過去の調査成果と実地踏査に基づきつつ建築資材の調達から仕上げ施工までを想定し、仮説の検証を行う。とくにドームやヴォールトの架構は、遺構の観察上最も注目する点である。

| 仮説1) |

古代前期について、セム系部族社会が広く優位に立ち、周辺に対するメソポタミア建築の独自性と先進性が確立すること、及び周辺3地域、つまり東方ザグロス山麓地方、北方ティグリス・ユーフラテス最上流域、そして西方ビシュリ山系を核とするユーフラテス中流域それぞれの建築造形技術が、顕著なローカリティを示す。 |

| 仮説2) |

古代後期は、セム系部族社会を技術的背景としていた建築文化が、かつて外縁地域にあったより大きなギリシア系、イラン系民族集団の流動と相互交渉が繰り返されることによって一時的に混乱するが、イスラームの到来に伴って、新たな造形を獲得しつつ再び優位性を取り戻すまでの過渡期とみなしうる。 |

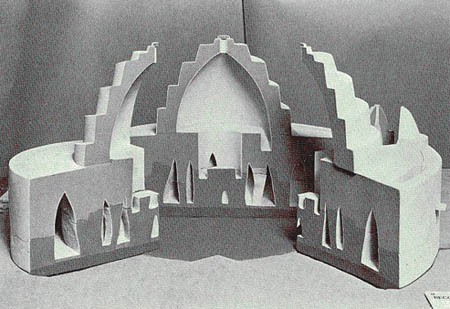

本研究の特色は、比較の手法を組積構法の観察対比に適用し、東西に隣接する諸地域との影響関係、前後に連続する時代にまたがる建築系譜の変遷過程を明らかにすることにある。古代オリエント建築を、このように地域性と時間軸とを総合して技術的系譜として捉える研究はいまだ見ない。もととなった契機は、テル・グッバの復原研究にさかのぼる。そこでは日乾煉瓦、円形、ドームといったキーワードがリンクしあう。比較の対象はハラフ期のトロスや、イランのチャハル・タークにまで及んだ。以後今日に至るまで、数多くの遺跡や歴史的建築と接するなかで、石積み、煉瓦積みの多様さ、巧みさを見せつけられてきた。この特定領域研究という一つの輪に集う方々の刺激を大いに期待し、そうした人類の英知に対し系統立てて理解が及ぶようになれば幸いと、胸を膨らませているところである。

|

テル・グッバ第VII層中心部遺構の復原想定模型断面 |

|

|